자신의 나이와 같거나 낮은 타수를 기록하는 에이지 슛(age shoot)은 극소수의 선택받은 사람들의 이야기인 줄 알았다.

내 주변에선 이런 사람이 없었고 몇 다리 건너서도 이런 기록을 달성했다는 얘기를 듣지 못했다.

일주일에 서너 번 라운드 하는 극소수의 행복한 골프광들이 평생 한번 하기도 힘든 에이지 슛을 열 손가락 넘게 했다는 기사는 신문에서 읽은 적이 있지만 딴 세상 얘기였다. 그리고 주인공들은 모두 70대 또는 80대였다.

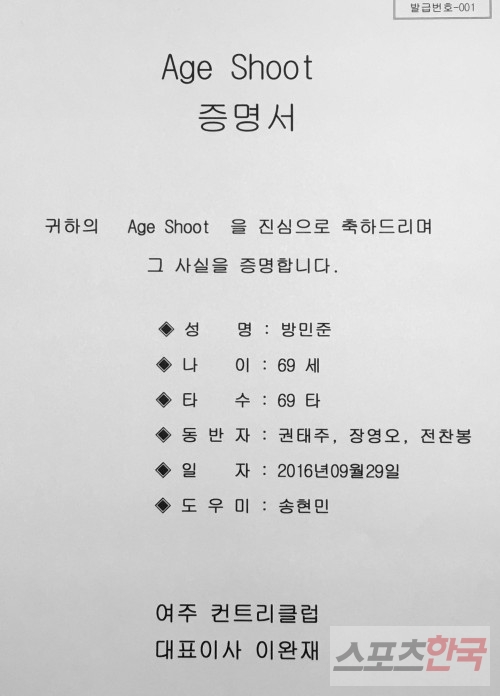

그런데 내가 69타를 치는 일을 저질렀다. 주민등록상이 아닌 실제 태어난 해가 1948년이니 만으로 따지면 68세지만 한국나이로는 69세다.

엄격히 따지면 68타를 쳐야 에이지 슛이 되는데 함께 라운드한 분들이 한국에선 한국나이로 해야 한다고 아우성치는 바람에 너그럽게 에이지 슛으로 받아들이기로 했다.

평소 주말골퍼로서 자신의 나이와 같거나 낮은 기록을 내는 것은 사실상 불가능하다고 생각해온 터라 60대의 나이에 60대 스코어를 내거나 70대에 70대 스코어, 80대에 80대 스코어를 내면 사실상 에이지 슛이라고 주장해왔으니 아무래도 에이지 슛을 인정하지 않을 수 없게 됐다.

그날 라운드는 시작은 미미했으나 끝은 장대한 셈이었다.

여주CC 드림코스 세 번째 홀까지 가까스로 파를 유지했으나 파3 홀에서 파온에 실패하고 어프로치도 짧아 보기를 범했다. 이후 파 행진하는 중에 버디를 하나 건져 전반을 36타로 무사히 마쳤다. 파로 전반을 마쳤다는 것은 뭔가 좋은 일이 일어날 징조로 내 마음에 자리 잡았다.

그늘집에서 김치에 막걸리 두 잔으로 목을 축이고 산악지역인 챌린지코스로 들어섰다. 정교함은 덜했으나 그럭저럭 파온에 성공하며 파 행진. 네 번째 파3 홀에서 넉넉하게 클럽을 잡고 친 볼이 홀 2미터 후방에 멈췄는데 내리막 퍼트를 고심 끝에 성공시키며 두 번째 버디를 챙겼다.

비거리가 짧은 내겐 힘겨운 파5 홀을 무사히 파 세이브하고 여섯 번째 파4 홀을 맞았다. 내겐 파온이 벅찬 홀로 파를 하면 최선, 보기만 해도 다행인 홀이다. 드라이브샷은 오른쪽으로 휘어 거의 OB 경계선으로 날아갔다. 캐디가 가서 보자고 했지만 각오를 했다. 그런데 볼이 둔덕을 맞고 카트 길에 떨어져 굴러 저 앞에 있었다. 길게 친 동반자보다 훨씬 앞에 있었다.

이게 행운이구나 싶었다. 다시 마음을 다잡고 페어웨이 우드로 투온에 성공했다. 3미터 정도의 거리였는데 퍼트를 떠난 볼은 거짓말처럼 홀 속으로 빨려들어갔다. 이 홀에서의 첫 버디가 새로운 기록에로의 행진을 가능케 한 기로였다.

한 홀 건너 8번째 홀에서도 내리막 사이드라인에 있는 2미터 거리의 버디퍼트를 성공, 네 번째 버디를 건졌다.

왕년의 싱글인 다른 동반자도 네 개의 버디를 하는 바람에 가벼운 내기조차 후반 중도에 중지되고 모든 관심은 내가 60대를 진입할 것인가에 모아졌다.

마지막 홀에서 다소 마음을 놓아 파온을 놓치고 어프로치샷도 어중간했다. 라운드 중 나의 퍼트에 유난히 관심을 보인 캐디가 마지막 홀에서 볼을 잘 닦아 놓아주었다. 보통은 캐디가 오기 전에 내가 볼을 손으로 쓰윽 문질러 놓은 게 습관인데 이번엔 캐디가 하는 대로 지켜보았다. 그리고 꼭 집어넣겠다는 생각 없이 가볍게 쳤는데 볼은 휘어진 라이를 타고 홀 속으로 떨어졌다.

환성과 함께 박수소리가 들렸고 캐디의 놀란 눈도 내 눈에 들어왔다.

“60대 스코어가 몇 년 만인가?”

스스로 감탄하고 있는데 누군가가 “혹시 에이지 슛 기록한 것 아닙니까?”하고 물었다.

그래 출생연도를 일러주니 다시 한 번 환성이 터졌다.

“만으로 치면 68세인데 뭘….”

“한국에선 한국나이로 해야지요.”

“그렇게 해도 됩니까?”

“물으나 마나죠.”

다시 한 번 박수와 악수 세리머니가 이어졌다.

최근의 나의 골프 기상도를 볼라치면 이런 스코어를 낼 까닭이 없기에 기쁘면서도 당혹감이 없지 않았다.

40대 초반에 딱 한번 69타를 친 적이 있지만 30여 년 전의 일이었고 최근엔 70대를 치기도 힘겨웠다. 속절없이 80대 후반으로 훌쩍 밀려나는 경우도 다반사였다.

스코어가 문제가 아니라 도대체 샷이 엉망이었다. 제대로 볼이 스위트 스팟에 맞는 샷이 드물었고 방향도 엉망이었다. 간신히 구력으로, 어프로치나 퍼팅으로 때워가며 70대 후반 80대 중반을 유지하기에 급급했다.

특히 지난 한 달 사이에 경험한 세 번의 라운드는 악몽 그 자체였다. ‘이제 골프를 그만 둘 때가 되었나보다’는 생각이 들 정도로 제대로 되는 샷이 없었다. 골프 자체에 대한 흥미도 식고 연습 욕구도 일지 않았다. 단지 땀 한번 흘린 뒤 지인들과 막걸리로 목을 축이는 맛에 동네 골프장을 찾는 정도였다.

그런데 어떻게 이런 기적 같은 스코어가 나올 수 있었을까?

하도 궁금해서 최근의 한 열흘 사이의 신체적 심리적 상황과 라운드 직전의 루틴들을 반추해봤다. 뭔가 실마리가 잡히지 않을까 싶어서.

사실 열흘 전부터 오른쪽 갈비뼈에서 통증을 느껴 스윙을 제대로 할 수 없었다. 기침을 하면 심한 통증이 느껴질 정도였다. 만져보니 분명 이상이 있는 것 같은데 타박상이나 골절상을 입힐 만한 사건은 없었다. 그래 병원 가는 것 포기하고 절로 나아지기만을 기다리는 시기였다.

그래 힘을 쓰는 스윙보다는 부드럽고 축을 유지하는 것에 신경을 썼다. 볼을 멀리 날려 보내려는 무리한 동작이 골프의 모든 문제를 야기하는 원인이라는 사실도 절감했다.

몸의 축을 철저하게 지키는 연습, 클럽을 목표 방향으로 내던지는 연습, 몸의 긴장을 없애기 위해 스트레칭에 많은 시간을 할애했다.

무엇보다 골프클럽에 대한 새로운 인식을 갖게 된 것은 내겐 큰 소득이었다. 다달이 짧아지는 비거리에 전전긍긍하며 어떻게 하면 클럽 번호대로 쳐오던 거리를 유지할까 기를 썼었는데 굳이 클럽별로 정해진 거리에 구속될 이유가 없다는 귀중한 사실을 깨달았다.

전에는 7번 아이언으로 반드시 130미터 이상을 보내려고 기를 썼으나 6번 아이언을 잡고 부담 없는 4분의3 스윙을 하니 어렵지 않게 130미터를 날릴 수 있었다. 다른 클럽에도 이런 개념을 적용했더니 무리하고 경직된 스윙이 사라지고 방향도 거리감도 훨씬 좋아졌다.

사실 골프 클럽의 목적은 일정한 거리를 일정한 방향으로 날리는데 있다. 보통 아마추어들이 5번 아이언으로 160~170미터를 날린다고 나도 그런 거리를 내야 하는 것은 아니다. 7번 아이언으로도 150미터 넘게 날리는 사람이 있는가 하면 120미터를 날리는 사람도 있다. 신체조건에 따라, 연습량에 따라, 나이에 따라 같은 클럽이라도 거리는 천차만별일 수밖에 없다.

130미터 날리는데 남이 7번 아이언을 잡았다고 나도 7번 아이언을 잡을 이유가 없다. 8번을 잡을 수도 있고 6번을 잡을 수도 있다. 어떤 클럽을 잡느냐는 내 기준에 맞춰야 한다.

이런 생각에 전보다 한두 클럽 더 길게 잡고 과격한 풀 스윙이 아닌 무리 없는 쿼터스윙 연습을 꾸준히 했다.

그리고 최근에 쓴 칼럼 ‘골프를 지배하는 불변의 법칙’에서 언급한 ‘골프는 조합의 게임’이라는 생각, ‘박성현, 남달라에서 벗어나야’에서 피력한 ‘대교약졸(大巧若拙)’의 철학 등을 머릿속에 담아두고 틈틈이 반추했다는 것이 특이사항이라면 특이사항이다.

라운드 직전 해장국 집에서 막걸리 두어 잔을 마시고 골프장에 도착하는 것이나 약간의 퍼팅 연습, 드라이버를 이용한 빈 스윙, 가벼운 스트레칭은 늘 되풀이되는 루틴이다.

최근 들어 건망증 증세가 심심찮게 나타나 어드레스 잡는 것이나 그린에서의 거리와 라인 읽기에 보다 신중하자는 다짐은 했었다.

이렇게 최근의 상황과 라운드 직전의 심리나 루틴을 펼쳐놓고 보니 뭔가 실마리가 잡히는 것 같다.

골프클럽과 거리의 상관관계에 대한 새로운 인식, 중심축 유지, 유별난 것보다 무던한 샷을 날리겠다는 생각, 기본적인 어드레스에 충실하기, 그린에서 서두르지 않고 섬세하게 거리와 라인을 읽어낸 것 등이 긍정적인 조합을 이뤄 의외의 결과를 낳은 것 같다는 결론에 도달했다.

어디까지나 내 경우이지만 비거리로 고민하는 골퍼들에게 도움이 되었으면 해서 장황하게 털어놨다.

내 주변에선 이런 사람이 없었고 몇 다리 건너서도 이런 기록을 달성했다는 얘기를 듣지 못했다.

일주일에 서너 번 라운드 하는 극소수의 행복한 골프광들이 평생 한번 하기도 힘든 에이지 슛을 열 손가락 넘게 했다는 기사는 신문에서 읽은 적이 있지만 딴 세상 얘기였다. 그리고 주인공들은 모두 70대 또는 80대였다.

그런데 내가 69타를 치는 일을 저질렀다. 주민등록상이 아닌 실제 태어난 해가 1948년이니 만으로 따지면 68세지만 한국나이로는 69세다.

엄격히 따지면 68타를 쳐야 에이지 슛이 되는데 함께 라운드한 분들이 한국에선 한국나이로 해야 한다고 아우성치는 바람에 너그럽게 에이지 슛으로 받아들이기로 했다.

평소 주말골퍼로서 자신의 나이와 같거나 낮은 기록을 내는 것은 사실상 불가능하다고 생각해온 터라 60대의 나이에 60대 스코어를 내거나 70대에 70대 스코어, 80대에 80대 스코어를 내면 사실상 에이지 슛이라고 주장해왔으니 아무래도 에이지 슛을 인정하지 않을 수 없게 됐다.

그날 라운드는 시작은 미미했으나 끝은 장대한 셈이었다.

여주CC 드림코스 세 번째 홀까지 가까스로 파를 유지했으나 파3 홀에서 파온에 실패하고 어프로치도 짧아 보기를 범했다. 이후 파 행진하는 중에 버디를 하나 건져 전반을 36타로 무사히 마쳤다. 파로 전반을 마쳤다는 것은 뭔가 좋은 일이 일어날 징조로 내 마음에 자리 잡았다.

그늘집에서 김치에 막걸리 두 잔으로 목을 축이고 산악지역인 챌린지코스로 들어섰다. 정교함은 덜했으나 그럭저럭 파온에 성공하며 파 행진. 네 번째 파3 홀에서 넉넉하게 클럽을 잡고 친 볼이 홀 2미터 후방에 멈췄는데 내리막 퍼트를 고심 끝에 성공시키며 두 번째 버디를 챙겼다.

비거리가 짧은 내겐 힘겨운 파5 홀을 무사히 파 세이브하고 여섯 번째 파4 홀을 맞았다. 내겐 파온이 벅찬 홀로 파를 하면 최선, 보기만 해도 다행인 홀이다. 드라이브샷은 오른쪽으로 휘어 거의 OB 경계선으로 날아갔다. 캐디가 가서 보자고 했지만 각오를 했다. 그런데 볼이 둔덕을 맞고 카트 길에 떨어져 굴러 저 앞에 있었다. 길게 친 동반자보다 훨씬 앞에 있었다.

이게 행운이구나 싶었다. 다시 마음을 다잡고 페어웨이 우드로 투온에 성공했다. 3미터 정도의 거리였는데 퍼트를 떠난 볼은 거짓말처럼 홀 속으로 빨려들어갔다. 이 홀에서의 첫 버디가 새로운 기록에로의 행진을 가능케 한 기로였다.

한 홀 건너 8번째 홀에서도 내리막 사이드라인에 있는 2미터 거리의 버디퍼트를 성공, 네 번째 버디를 건졌다.

왕년의 싱글인 다른 동반자도 네 개의 버디를 하는 바람에 가벼운 내기조차 후반 중도에 중지되고 모든 관심은 내가 60대를 진입할 것인가에 모아졌다.

환성과 함께 박수소리가 들렸고 캐디의 놀란 눈도 내 눈에 들어왔다.

“60대 스코어가 몇 년 만인가?”

스스로 감탄하고 있는데 누군가가 “혹시 에이지 슛 기록한 것 아닙니까?”하고 물었다.

그래 출생연도를 일러주니 다시 한 번 환성이 터졌다.

“만으로 치면 68세인데 뭘….”

“한국에선 한국나이로 해야지요.”

“그렇게 해도 됩니까?”

“물으나 마나죠.”

다시 한 번 박수와 악수 세리머니가 이어졌다.

최근의 나의 골프 기상도를 볼라치면 이런 스코어를 낼 까닭이 없기에 기쁘면서도 당혹감이 없지 않았다.

40대 초반에 딱 한번 69타를 친 적이 있지만 30여 년 전의 일이었고 최근엔 70대를 치기도 힘겨웠다. 속절없이 80대 후반으로 훌쩍 밀려나는 경우도 다반사였다.

스코어가 문제가 아니라 도대체 샷이 엉망이었다. 제대로 볼이 스위트 스팟에 맞는 샷이 드물었고 방향도 엉망이었다. 간신히 구력으로, 어프로치나 퍼팅으로 때워가며 70대 후반 80대 중반을 유지하기에 급급했다.

특히 지난 한 달 사이에 경험한 세 번의 라운드는 악몽 그 자체였다. ‘이제 골프를 그만 둘 때가 되었나보다’는 생각이 들 정도로 제대로 되는 샷이 없었다. 골프 자체에 대한 흥미도 식고 연습 욕구도 일지 않았다. 단지 땀 한번 흘린 뒤 지인들과 막걸리로 목을 축이는 맛에 동네 골프장을 찾는 정도였다.

그런데 어떻게 이런 기적 같은 스코어가 나올 수 있었을까?

하도 궁금해서 최근의 한 열흘 사이의 신체적 심리적 상황과 라운드 직전의 루틴들을 반추해봤다. 뭔가 실마리가 잡히지 않을까 싶어서.

사실 열흘 전부터 오른쪽 갈비뼈에서 통증을 느껴 스윙을 제대로 할 수 없었다. 기침을 하면 심한 통증이 느껴질 정도였다. 만져보니 분명 이상이 있는 것 같은데 타박상이나 골절상을 입힐 만한 사건은 없었다. 그래 병원 가는 것 포기하고 절로 나아지기만을 기다리는 시기였다.

그래 힘을 쓰는 스윙보다는 부드럽고 축을 유지하는 것에 신경을 썼다. 볼을 멀리 날려 보내려는 무리한 동작이 골프의 모든 문제를 야기하는 원인이라는 사실도 절감했다.

몸의 축을 철저하게 지키는 연습, 클럽을 목표 방향으로 내던지는 연습, 몸의 긴장을 없애기 위해 스트레칭에 많은 시간을 할애했다.

무엇보다 골프클럽에 대한 새로운 인식을 갖게 된 것은 내겐 큰 소득이었다. 다달이 짧아지는 비거리에 전전긍긍하며 어떻게 하면 클럽 번호대로 쳐오던 거리를 유지할까 기를 썼었는데 굳이 클럽별로 정해진 거리에 구속될 이유가 없다는 귀중한 사실을 깨달았다.

전에는 7번 아이언으로 반드시 130미터 이상을 보내려고 기를 썼으나 6번 아이언을 잡고 부담 없는 4분의3 스윙을 하니 어렵지 않게 130미터를 날릴 수 있었다. 다른 클럽에도 이런 개념을 적용했더니 무리하고 경직된 스윙이 사라지고 방향도 거리감도 훨씬 좋아졌다.

사실 골프 클럽의 목적은 일정한 거리를 일정한 방향으로 날리는데 있다. 보통 아마추어들이 5번 아이언으로 160~170미터를 날린다고 나도 그런 거리를 내야 하는 것은 아니다. 7번 아이언으로도 150미터 넘게 날리는 사람이 있는가 하면 120미터를 날리는 사람도 있다. 신체조건에 따라, 연습량에 따라, 나이에 따라 같은 클럽이라도 거리는 천차만별일 수밖에 없다.

130미터 날리는데 남이 7번 아이언을 잡았다고 나도 7번 아이언을 잡을 이유가 없다. 8번을 잡을 수도 있고 6번을 잡을 수도 있다. 어떤 클럽을 잡느냐는 내 기준에 맞춰야 한다.

이런 생각에 전보다 한두 클럽 더 길게 잡고 과격한 풀 스윙이 아닌 무리 없는 쿼터스윙 연습을 꾸준히 했다.

그리고 최근에 쓴 칼럼 ‘골프를 지배하는 불변의 법칙’에서 언급한 ‘골프는 조합의 게임’이라는 생각, ‘박성현, 남달라에서 벗어나야’에서 피력한 ‘대교약졸(大巧若拙)’의 철학 등을 머릿속에 담아두고 틈틈이 반추했다는 것이 특이사항이라면 특이사항이다.

라운드 직전 해장국 집에서 막걸리 두어 잔을 마시고 골프장에 도착하는 것이나 약간의 퍼팅 연습, 드라이버를 이용한 빈 스윙, 가벼운 스트레칭은 늘 되풀이되는 루틴이다.

최근 들어 건망증 증세가 심심찮게 나타나 어드레스 잡는 것이나 그린에서의 거리와 라인 읽기에 보다 신중하자는 다짐은 했었다.

이렇게 최근의 상황과 라운드 직전의 심리나 루틴을 펼쳐놓고 보니 뭔가 실마리가 잡히는 것 같다.

골프클럽과 거리의 상관관계에 대한 새로운 인식, 중심축 유지, 유별난 것보다 무던한 샷을 날리겠다는 생각, 기본적인 어드레스에 충실하기, 그린에서 서두르지 않고 섬세하게 거리와 라인을 읽어낸 것 등이 긍정적인 조합을 이뤄 의외의 결과를 낳은 것 같다는 결론에 도달했다.

어디까지나 내 경우이지만 비거리로 고민하는 골퍼들에게 도움이 되었으면 해서 장황하게 털어놨다.